⏰この記事は約4分で読めます。

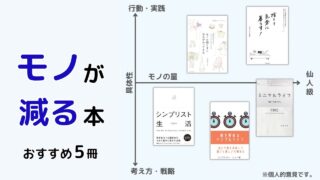

モノが多くて、なんだか落ち着かない…

・手放せないモノがたくさんある

・片づけても、すぐに散らかってしまう

この記事では、モノを減らして心地よく暮らすための「3つの視点」をご紹介します。

すべて信頼できる書籍から学び、実際の暮らしで取り入れて効果を実感した内容です。

しんご

1日1冊の読書を習慣に、心地よい暮らしと空間づくりを研究し続けています。

視点を少し変えるだけで、モノは自然と減っていきます。

ぜひ最後までお付き合いください。

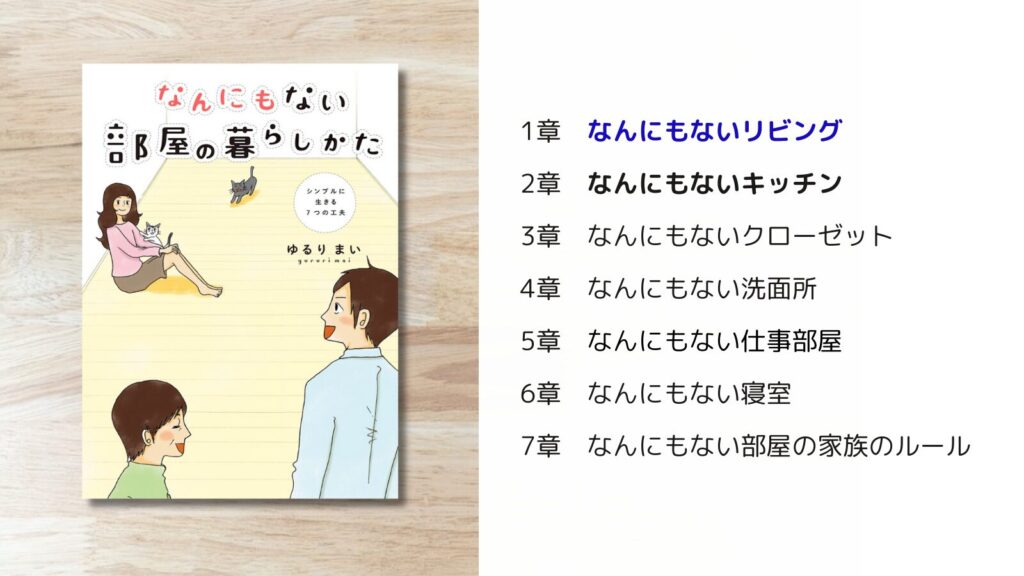

持つことの“代償”にも目を向ける

「持つことで得られるメリット」だけでなく、「持つことの代償」にも目を向けてみると、手放す判断がしやすくなります。

リビングにラグを敷くとおしゃれですが、ホコリの発生源という側面も。

キッチンにたくさん調理器具があれば、料理のレパートリーが広がるかもしれません。でも、手入れや出し入れに時間がかかり、かえって料理をするのが億劫になることもあります。

暮らしを豊かにしてくれそうなモノでも、それ自体が見えない負担を生み出していることがあります。

しんご

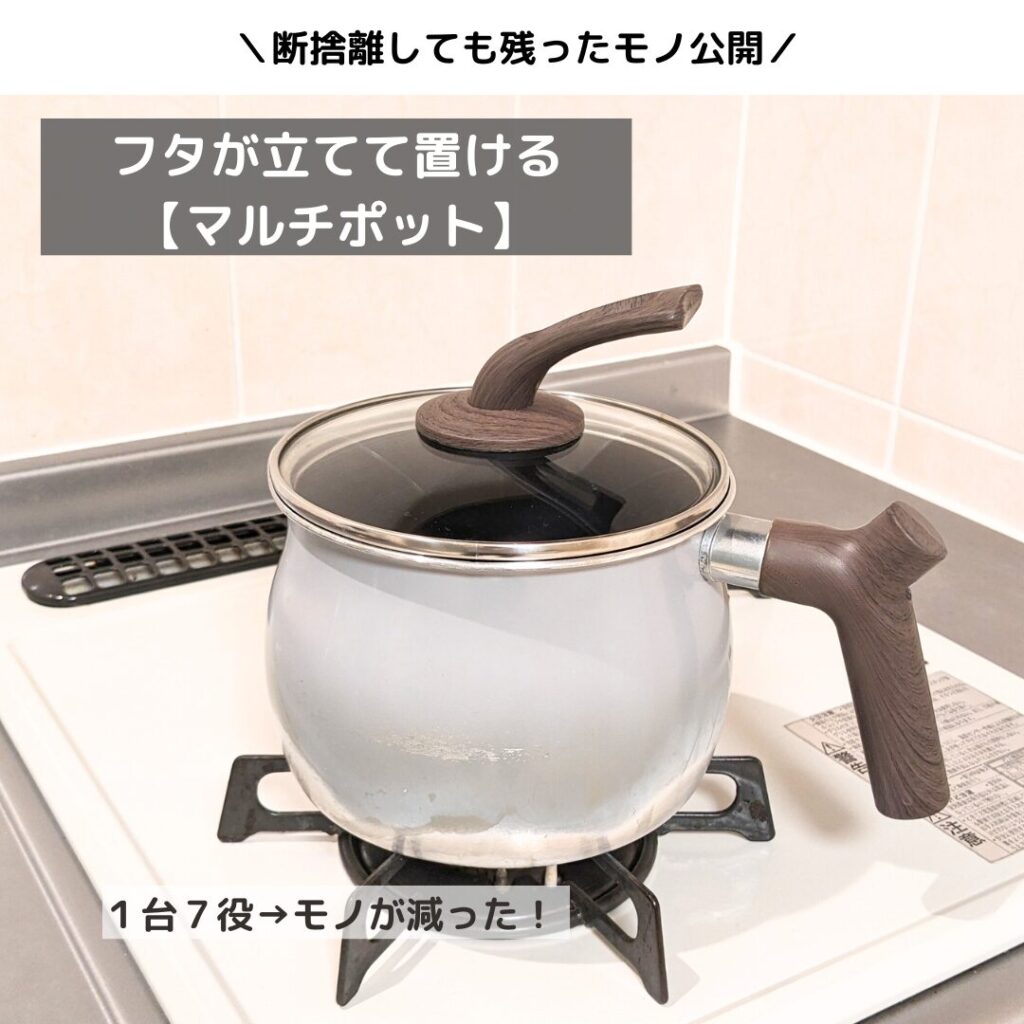

1台7役のマルチポットを使って、調理器具を減らしています。

炒める・煮る・茹でる・揚げるなど、たいていの料理ができるので、調理器具はこれ1つだけ。収納もすっきりして快適です。

モノの“持つことの代償”にも目を向けて、「それでも持ち続けたいか?」と自分に問いかけてみることが大切。実は、なんにもない方が、暮らしやすいこともたくさんあります。

あらためて、少し負担に感じているモノがないか探してみてはいかがでしょうか。

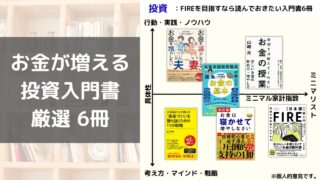

▶︎参考書籍|なんにもない部屋の暮らしかた / ゆるりまい (著)

デッドスペースは「使わない」か「頻繁に使うモノだけ」

引き出しの奥や棚の上など、出し入れがしにくい“デッドスペース”は、使わないのが原則です。無理に活用しようとせず、その空間を空けておけるように、モノ自体を減らすことを目指します。

失敗事例をひとつ。

デッドスペースを活かそうとして収納ケースをいくつも買いそろえたことがあります。

でも、その後モノを手放していくうちに、それらのケースが必要なくなり、結局すべて処分しました。

いさんで買った収納が、モノが減るにつれて収納そのものが不要になる——これは断捨離の“あるある”です。

デッドスペースをどうしても使いたい場合は、“毎日使うモノだけ”に絞るのがおすすめです。たまにしか使わないモノを置いてしまうと、存在すら忘れてしまうことがあるからです。

しんご

洗濯機の上に吊り下げ式の衣類収納(TABITORA)をつけています。乾燥後すぐに服をしまえるので、動線がとてもスムーズ。

服は毎日使うので忘れることもなし。

このデッドスペースは使って大正解でした。

そこまでして収納しなければならないモノですか?

使いにくい場所なのに無理やり使っていませんか?

デッドスペースに対する見方をかえると、モノを減らすことにつながります。

▶︎参考書籍|モノを減らすと幸せがやってきた 物欲があるのにミニマリストやってます 魔法使いのシンプルライフ / エリサ

「誰かが買うなら売る?」自分基準でモノを選ぶ

「誰かが買ってくれるなら売るか?」——そう自分に問いかけるだけで、そのモノが本当に必要かどうかが見えてきます。

もし「売ってもいいかな」と思えるなら、それは「他人には必要でも、自分にはもう必要ない」ということ。持ち続ける理由が、自分の中にもうないというサインです。

「高かったから」「まだ使えるから」「せっかくもらったから」——こうした理由で手放せないとき、実は判断の軸が“モノ”や“他人”に向いていて、自分の気持ちが置き去りになっています。

モノを選ぶ基準を「自分」に戻せば、取捨選択は驚くほどスムーズになります。

もっと自分を大切にすれば、モノは自然と減っていきますよ。

▶︎参考書籍|ミニマルライフ: 「減らす生き方」~FIRE~ / てるかず

まとめ:視点を変えれば、暮らしはもっと軽くなる

この記事では、モノを減らすための3つの視点をご紹介しました。

・持つことの“代償”にも目を向ける

→ 一見便利なモノでも、掃除や管理の負担になっていることがあります。

・デッドスペースは「使わない」か「頻繁に使うモノだけ」

→ 出し入れがしにくい場所には置かない。使うなら毎日使うモノだけに。

・「誰かが買うなら売る?」自分基準でモノを選ぶ

→ 判断の軸を自分に戻す。これで、もう迷わなくなります。

モノが減ると、部屋がすっきり整うだけでなく、

気持ちもラクになり、機嫌良く過ごせる日が増えていきます。

ひとつでもモノを減らすのに役立つヒントがあれば嬉しいです。

以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました。